山ブログ100本ノックとは?

半分冗談で、ChatGPTにネタを100個考えて! って尋ねたら、思ったより面白いネタを挙げてくれたので、登山歴約19年の経験を活かして、それぞれのネタに対しての思い出話をしていこうという企画です。

登場人物紹介

いなかた

いなかた【いなかた】

このブログの管理者。

登山歴約19年で友人の山田くんにも登山を勧めている。

山田くんからいつの頃からか いなっち と呼ばれている。

山田くん

山田くん【山田くん】

いなかた の友人。

自然に対する興味はあるけど、山登りは特に興味は無い。

チャッピー(ChatGPT)

チャッピー(ChatGPT)【ChatGPT】

人工知能。チャッピー と呼ばれている。

003.雨の日の登山体験

いなかた

いなかたは〜い、山登り100本ノックの第3回目『雨の日の登山体験』です。

山田くん

山田くん雨の日の登山? いやいや、雨の日は登山しないでしょ。

いなかた

いなかたもちろん、好き好んでわざわざ雨の中の山登りなんてしないよ。

中には好き好んで行く人もいますが、僕に限って言えば、雨の日の登山はできるだけ避けたい派だね。

でも、スタート時は晴れでも途中で雨が降ってくるなんてことは無いわけじゃないよね。

山田くん

山田くん天気予報だって100%当たるわけじゃないしね。

いなかた

いなかたうん、そもそも普通のテレビやスマホの天気予報は平地が基準になっているので、山岳地帯の天気を知りたければそれ専用のサイトで調べなきゃならないんだよ。

山田くん

山田くん山登り専用の天気予報ってこと?

いなかた

いなかたそう、特に山での天気の読み間違いって最悪の場合『命』にかかわる場合があるので、特に注意が必要だね。

ということで、雨天時の注意事項をChatGPT君に聞いてみよー。

いなかた

いなかた雨天時の登山に関しての注意事項を箇条書きで10個教えて

チャッピー(ChatGPT)

チャッピー(ChatGPT)雨天時の登山における注意事項は以下の通りです:

1.防水性の高いレインウェア(上下)を準備する。

2.滑りやすい地面に注意し、トレッキングポールを使用する。

3.足元の安定性のある防水性の高いハイキングシューズを履く。

4.低体温症に注意し、温かく乾燥した着替えを持参する。

5.地図やコンパス、GPSなどのナビゲーションツールを確認する。

6.雨による川の増水や土砂崩れのリスクを考慮する。

7.時間に余裕を持った行動計画を立てる。

8.ヘッドランプや防水ケースなどの防水対策を施す。

9.携帯電話や緊急用のホイッスルを携行する。

10.天候や体調に応じて無理せず、必要に応じて引き返す決断をする。

雨天時の登山は通常の登山よりも危険性が高まるため、これらの点を念入りに準備し、安全を最優先に考えて行動してください。

引用:ChatGPT

いなかた

いなかたふむふむ、意外にまともな答えが返ってきたね。

とは言うものの、ChatGPT君の注意事項は十分に頭の中に入れておくことは大切だけど、それだけでは不十分だよね。

山田くん

山田くん不十分? なんで?

いなかた

いなかた知識は大事だけど、それと同じくらい大事なのが経験だよ。

山田くん

山田くん経験?

あえて雨の中、山登りをしろと……。

いなかた

いなかたうん、もちろん、土砂降りの中、難易度の高い登山に挑戦しろといってるんじゃないよ。

比較的安全な山で雨の日登山を経験しておくといいよ。実際に自分で経験したことはナニモノにもかえられないからね。

山田くん

山田くん比較的安全な山って?

いなかた

いなかたまずは低山であること、そしてルートが多く、いざ というときにはすぐに下山出来ること。または逃げ込める山小屋が多くあったり、ケーブルカー等のある山がいいね。

関東近郊だと、高尾山なんかがオススメだね。

山田くん

山田くんあっ、高尾山なら小学生の時、遠足で行ったことがあるよ。

いなかた

いなかた東京都の西部や神奈川県の人は学校や地区の行事などで登ったことがある人が多いね。

この山ならルートは多いし、万が一雷等が鳴り出しても逃げ込める場所も多いから、雨の日の登山も比較的安全に行えるよ。

山田くん

山田くん雨の日の登山なんて、辛いだけで面白くないんじゃないの?

いなかた

いなかたう〜ん、それは否定しないけど、雨の日は雨の日にしか楽しめないこともあるよ。僕のように写真なんかを趣味にしていると特にね。

それに雨の日ゆえに学べることも多いしね。例えば、登山靴を履いたままレインウェアを(特に下)着たり脱いだりするのってちょっとしたコツがいるんだよ。特に僕のように身体が固い人なんかはね……。

雨の日登山の経験があると、それなりに楽しめるようになるよ。

人によっては雨の日の登山にすっかりハマって、雨の日ばかり山に行く人もいるみたいだよ。

いなかた

いなかたということで、ここからは僕自身の体験を紹介するね。

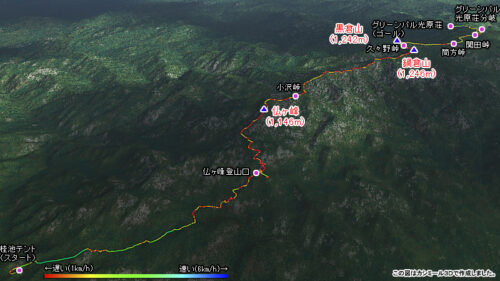

まずは信越トレイルを歩いている時のこと。 あれ? これも山登りって言っていいのかな? まぁ、細かなことは気にしないでおこう。

というわけで、以下にその時のブログ記事を転載します。

それは、信越トレイル3日目の朝、テント内で寝ている時のことです。

ZZZzzz…ZZZzzz…ZZZzzz…バサッ!

信越トレイル縦走記【3日目】

えっ? 何? 何が起こった・・・!!! 突然目の前に何かが覆いかぶさってきた。雨粒がテントを激しく叩いている。一瞬、自分の身に何が起きているのか分からずに、とっさに枕元にあったヘッドライトを取り(今思うと暗闇の中よく一発で探り当てたと思う)、テントを飛び出した・・・。

うわっ! まだ雨が降ってやがる!

この雨ならレインウェア&ザックカバーは必要だな・・・。などという考えが頭を過ぎったけど、落ち着いてヘッドライトの丸い光の中に今しがた飛び出してきたテントを入れると・・・

あっ! テントが片方潰れてる・・・。

えっ? 何? 何が起こった・・・!!! 突然目の前に何かが覆いかぶさってきた。雨粒がテントを激しく叩いている。一瞬、自分の身に何が起きているのか分からずに、とっさに枕元にあったヘッドライトを取り(今思うと暗闇の中よく一発で探り当てたと思う)、テントを飛び出した・・・。

それでも、抜けた2本うち1本は抜けてもあまり影響は無い。だけど、入り口の1本は抜けると支柱にしているストックが倒れてしまうので、そのせいでテントの片側が潰れてしまった・・・。とりあえず、問題の1本をしっかり地面に刺して再びテントに転がり込んだ。

時刻を確認すると午前4時だった・・・。

山田くん

山田くん雨でテントが潰れたのか、コントみたいだね。

いなかた

いなかた……

いなかた

いなかたこの時のブログを読んでみると、信越トレイル5日間で1番楽しかった、って書いてるよ。雨の日でも楽しめる山行はあるのですよ。

もちろん最大限の注意は必要ですけどね。

いなかた

いなかた注意は必要とは言っても、どうしようも無いときもあるね。

それは京都大原の三千院の近くの山を歩いていたときのことだけど。

笑っちゃうくらいの土砂降りにあって、通常、樹林帯の中なら多少の雨は気にならないのに、もはや樹林帯の中なんて意味がないくらいの大粒の雨が全身を叩いている。まぁ、真夏なので体温の低下のことはあまり気にしなくてよかったけど、それより問題は雷が鳴り止まない。それどころかすぐ近くに落ちた。空気がビリビリしている。このときほど雷に恐怖を感じたことはないよ。

怖い怖い怖い

と頭を低くしながら歩いて、本来なら雷を避けられそうなところに避難できればよかったけど、身を隠せそうなところはない。どう注意せいって言うんじゃー!

山田くん

山田くんうわー、山の中での雷って怖そう……。

まぁ、僕は山には行かないので大丈夫だね。

いなかた

いなかた……

登山ブログ100本ノック! シリーズ一覧

- 001.初めての高山登山の挑戦

- 003.雨の日の登山体験

- 005.四季折々の山の美しさ

- 007.登山仲間との感動的な出会い

- 009.自然の中でのワイルドキャンプ体験

- 011.動植物とのふれあい

- 013.登山中の写真撮影テクニック

- 015.標高順応のヒントと注意点

- 017.自然災害への備えと対処法

- 019.山岳信仰や伝説にまつわる話

- 021.山の花々や樹木の観察日記

- 023.標高の変化による気温の影響

- 025.夜間登山のスリルとアドバイス

- 027.登山道具の手入れと保管方法

- 029.ハイキングルートのおすすめと詳細

- 031.地元の山々とその魅力

- 033.地元の食材を使った山岳料理レシピ

- 035.季節ごとの登山の楽しみ方

- 037.標高別の動植物の観察ガイド

- 039.山での写真撮影機材とテクニック

- 041.山登りのためのエネルギーフードと食事プラン

- 043.雪山登山のスリルと安全対策

- 045.登山とアートの融合:スケッチや写生

- 047.山岳地帯の地質学と岩の魅力

- 049.登山中の詩や思索の瞬間

- 051.登山者としての安全意識の向上

- 002.登山用具の選び方とおすすめアイテム

- 004.夜明けの山頂でのサンライズ鑑賞

- 006.山の中での料理アイデア

- 008.体力向上のためのトレーニング方法

- 010.標高の違いによる身体への影響

- 012.急斜面のクライミングテクニック

- 014.山小屋での宿泊体験

- 016.登山中の心の持ち方とメンタルケア

- 018.未知のルートを開拓する楽しさ

- 020.登山中の音楽やポッドキャストの楽しみ方

- 022.登山の歴史や文化についての考察

- 024.トレイルランニングとハイキングの違い

- 026.登山後のリカバリーとケア

- 028.登山中に得た洞察や気づき

- 030.山での瞑想やヨガの実践

- 032.天体観測を楽しむ山の夜

- 034.山でのリーダーシップと協力の大切さ

- 036.GPSや地図の使い方とナビゲーションのコツ

- 038.登山中におけるサステナビリティの考え方

- 040.標高マイレージを積む楽しさ

- 042.急な気温変化に対する対策

- 044.山での鳥や動物の観察ポイント

- 046.遭難時のサバイバル術と安全対策

- 048.自然環境保護への参加と意識の高め方

- 050.山の魅力を伝えるためのソーシャルメディア活用法

- 052.夏と冬での登山の違いと注意点